Если у взрослого или у ребенка появился понос, не стоит сразу же хвататься за антибиотики. Ведь кишечные инфекции бывают вирусными и бактериальными, и антибиотики нужны только во втором случае, а при вирусной диарее — это лишь напрасный удар по и так ослабленному организму. Поэтому сначала нужно сдать анализы и разобраться с происхождением инфекции.

Как правило, о том, что инфекция — вирусная (ее могут вызывать адено-, рота- и энтеровирусы), может говорить внезапное и резкое начало болезни, когда быстро поднимается высокая температура, начинается рвота, жидкий стул. Обычно такие заболевания длятся недолго (дня 3) и проходят сами, без лечения. Все, что требуется больному — лишь обилие жидкости, покой, диета и прием энтеросорбентов. А вот бактериальные инфекции обычно развиваются постепенно, протекают дольше и тяжелее, и при их лечении уже нужны антибиотики.

Это не пустяк

Тем не менее, не стоит слишком легкомысленно относиться к вирусным кишечным инфекциям. Особенно опасны они для пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми проблемами, а также для детей младше 5 лет. У них частая диарея может вызвать быстрое обезвоживание, которое приводит к нарушению работы сердечной мышцы и высокому риску гибели. Поэтому если эпизодов диареи больше 10 в сутки или жидкий стул сопровождается высокой температурой (выше 38,5 градусов), лучше немедленно вызывать «скорую». Ведь диарея - это вторая причина смертности детей после пневмонии

Самая частая причина диареи у малышей до трех лет — ротавирусная инфекция. Несмотря на существование прививки от этого заболевания, по данным ВОЗ во всем мире от него умирают более полумиллиона малышей в год. Прививка от ротавируса не входит во многие национальные календари и прививают детей только родители, знающие об опасности ротавирусной инфекции. Это заразное инфекционное заболевание поражает преимущественно желудок и кишечник больного. Как правило, для ротавирусной инфекции (как и для любой вирусной диареи) характерно острое начало. Обычно на фоне нормального самочувствия происходит резкий скачок температуры, появляются другие признаки ОРВИ (насморк и боль в горле). Затем возникают желудочно-кишечные проявления: тошнота, рвота, жидкий водянистый обильный стул без примеси крови.

Как можно заразиться?

Подхватить ротавирус проще простого, поскольку этот возбудитель заболевания встречается практически повсеместно и устойчив к условиям внешней среды, поэтому распространяется с высокой скоростью. К тому же иммунитет к этому заболеванию не очень стойкий (прививка защищает от тяжелой формы на несколько лет), поэтому болеть им в течение жизни можно многократно. Путей передачи вируса несколько: это и контактно-бытовой (через немытые руки или загрязненные предметы), и воздушно-капельный.

Кстати, заразиться ротавирусной инфекцией можно не только от больного человека, но и от вирусоносителя. Как правило, взрослые люди с крепким иммунитетом передают ротавирус, сами того не подозревая, поскольку никаких соответствующих симптомов у них нет. Но для окружающих, тем не менее, они представляют большую опасность. Так что часто этой инфекцией дети заражаются не от сверстников в детских коллективах, а от своих же собственных мам и пап.

Зачем нужны анализы

Выяснить без анализов, вирусы или бактерии вызвали диарею, практически невозможно, поэтому лучше обратиться к врачу, особенно если на третьи сутки заболевания легче больному не становится. Но в случае, когда болеет ребенок, конечно, трех дней ждать нельзя. Врач может назначить антибиотики широкого спектра действия, а если они окажутся неэффективными, порекомендует сдать бактериальный посев кала на определение чувствительности микробов к антибиотику. Это поможет выбрать препарат адекватно.

При подозрении на вирусную природу диареи надо сдать анализы крови на определение РНК ротавируса. Кстати, среди 7 групп ротавирусов самым распространенным возбудителем является ротавирус группы А (встречается в 90% случаев). Генетический материал этого вируса можно обнаружить и в кале (методом ПЦР-полимеразной цепной реакции). Анализ кала на ротавирус позволяет подтвердить диагноз ротавирусной инфекции.

Для выбора терапии эти исследования не актуальны, поскольку лечение вирусной диареи — симптоматическое, и к тому же к моменту, когда будет готов анализ (через 3 дня) болезнь чаще всего проходит сама. Но зато исследования помогут выявить причину диареи у детей и взрослых. Кроме того, при подозрении на ротавирус анализы не помешает сдать всем членам семьи, в которой растет маленький ребенок, поскольку взрослые могут быть носителями болезни, крайне опасной для детей до 3-х лет. Наконец, анализы на ротавирусную инфекцию нужны для обследования контактных лиц в детских садах и школах с целью раннего выявления вируса и своевременного начала лечения.

Если есть подозрение на вирусную или бактериальную кишечную инфекцию, но непонятно, какая именно имнфекция вызывает симптомы, оптимальным исследованием будет ОКИ — тест. Этот тест позволяет по анализу кала определить наличие рота-, норо- и аденовирусов, а также бактерий — сальмонеллы и шигеллы (возбудителей сальмонеллеза и дизентерии).

Электронный научный журнал

Современные проблемы науки и образования

ISSN 2070-7428

«Перечень» ВАК

ИФ РИНЦ = 0,931

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Киричёк Е.Ю. 1 Выходцева Г.И. 1 Иванов И.В. 1 Дядигуров А.В. 2

1 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России

2 Барнаульское КГБУЗ «Городская детская больница № 2

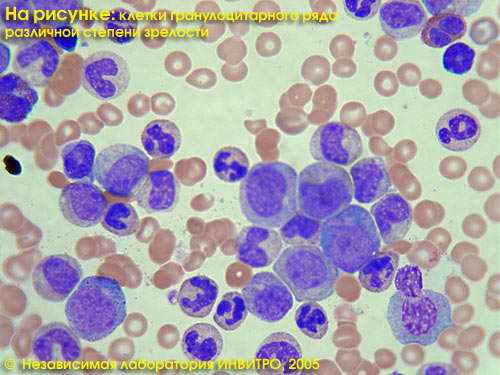

На базе КГБУЗ «Городская детская больница № 2, г. Барнаул» был проведен анализ клинико-лабораторных показателей 61 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 5 лет с диагнозом острые кишечные инфекции различной этиологии тяжёлой степени, находившегося в стационаре за период январь 2016 — декабрь 2017 года. Всем пациентам проведены общеклинические лабораторные методы исследования — общий анализ крови, общий анализ мочи, копрологическое исследование кала; биохимический анализ крови — электролиты сыворотки, мочевина, креатинин; бактериологическое исследование кала на облигатно-патогенную и условно-патогенную флору; ПЦР для выявления РНК рота-, норо- и астровирусов. Интерпретация лабораторных анализов проводилась с учётом возраста пациентов. Клиника острых кишечных инфекций при госпитализации проявлялась повышением температуры тела, рвотой и диареей. Анализ клинического течения показал более длительный период повышенной температуры тела, диарейного синдрома, большую кратность рвоты в возрастных группах до 3 лет. В результате проведенного анализа лабораторных проявлений выявлены изменения в мочевом осадке в виде протеинурии, патологической лейкоцитурии и микрогематурии, и обнаружены изменения отдельных биохимических показателей, характеризующих функцию почек и свидетельствующих о развитии нефропатии.

дети

кишечные инфекции

почки.

1. Breuree S., Vanel N., Bata P. et al. Etiology and Epidemiology of Diarrhea in Hospitalized Children from Low Income Country: A Matched Case-Control Study in Central African Republic // PLosNegl Trop Dis. — 2016. — Vol. 10, № 1. — URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4701495/ (дата обращения 31.05.2018).

2. Мазанкова Л.Н., Ильина Н.О. Современные аспекты диагностики и лечения острых кишечных инфекций у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2007. — № 2. — С. 4-10.

3. Амбулаторная нефрология. Амбулаторная педиатрия. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ПедиатрЪ, 2016. — 200 с.

4. Парфенчик И.В., Цыркунов В.М. Острое повреждение почек у детей с острыми кишечными инфекциями: частота, характеристика, оценка тяжести // Клиническая инфектология и паразитология. — 2015. — № 3 (14). — С. 22-27.

5. Stevens L.A., Levey A.S. Measured GFR as a confirmatory test for estimated GFR // J. Am. Soc. Nephrol. — 2009. — Vol. 20. — P. 2305-2313.

6. Цыркунов В.М., Парфенчик И.В. Значение цистатина С для оценки функции почек при острых кишечных инфекциях у детей // Клиническая медицина. — 2017. — № 2 (февраль). — С. 759-763.

Значимость кишечных инфекций ОКИ у детей на сегодняшний день определяется не только их высокой распространенностью, но и частотой неблагоприятных последствий в исходе заболевания, проблемами формирования затяжных форм инфекции, смертности и значительной частоты развития тяжелых форм болезни [1, 2]. Клиническая оценка функции почек занимает центральное место в практической медицине [3, 4]. Установлено, что у детей с ОКИ до появления клинических и лабораторных признаков острого повреждения почек происходит увеличение показателей креатинина и мочевины [4-6], что обосновывает необходимость поиска причин и указанных расстройств [1].

Цель работы: оценить особенности клинических и лабораторных показателей у детей с ОКИ тяжелой степени тяжести.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования. В исследование включен 61 ребенок с острыми кишечными инфекциями различной этиологии тяжёлой степени в возрасте от 2 месяцев до 5 лет (средний возраст — 21,2 ± 2,1 мес.), находившийся в стационаре за период январь 2016 — декабрь 2017 года. Возрастной состав детей был следующим: до 1 года — 25 (41%), с 1 до 3 лет — 25 (41%), с 3 до 6 лет — 11 (18%). Мальчиков — 35, девочек — 26. В первые сутки заболевания было госпитализировано 12 детей (20%), на 2-е сутки — 21 (34%), на 3-и сутки — 10 (16%), позже 3-го дня — 18 (30%), в среднем на 4,1 ± 0,8 дня болезни. Этиологическим фактором ОКИ у 41 ребёнка являлся ротавирус, из них у 6 детей в сочетании с норовирусом, у 11 — с представителями условно-патогенной флоры (у 3 детей с Pseudomonas aeroginosa, у 4 — с Enterobacter agglomerans, у 2 — с Klebsiella oxytocae, у 1 — с Кlebsiella pneumoniae, у 1 ребенка с Citrobacter freundii); у 6 детей — норовирус, из них у 2 в сочетании с Pseudomonas aeroginosa и у 2 с Staphylococcus aureus, у 2 детей — Salmonella enteritidis (у 1 — в сочетании с Staphylococcus aureus и Citrobacter freundii); у 5 детей — с Kledsiella pneumoniae, у 4 — Citrobacter freundii, у 2 — Pseudomonas aeroginosa, у 1 — Enterococcus faecalis.

Исследование проводилось на базе КГБУЗ «Городская детская больница № 2, г. Барнаул».

Клиника ОКИ при госпитализации проявлялась повышением температуры тела у большинства детей; так, у 10 (16%) детей регистрировался субфебрилитет (37,4±0,1о), фебрилитет (38,4±0,1о) был отмечен у 22 (36%) детей и лихорадка (39,4 ± 0,1°) у 18 (30%) детей. Немногократная рвота (2,8±0,2) регистрировалась у 31 (51%) ребёнка, многократная (7,7±1,2) у 3 (5%) детей. Диарея (6,6 ± 0,7) была у 45 (74%) детей. Снижение диуреза отмечали у 25 (41%) поступивших детей.

При наблюдении в стационаре повышенная температура тела у 51 (84%) ребенка сохранялась 2,7 ± 0,2 дня, кратность рвоты составила 3,3 ± 0,3 эпизода в сутки у 34 (56%) детей и регистрировалась до 3,4 ± 0,4 дня, диарея кратностью 4,8± 0,4 эпизода в сутки у 55 (90%) детей регистрировалась до 3,5 ±0,3 дня.

Критерии включения: дети в возрасте от 2 месяцев до 5 лет с установленным диагнозом ОКИ тяжёлой степени тяжести и наличием результатов общеклинического и биохимического анализов крови. Наличие информированного согласия законных представителей пациента на участие в исследовании.

Критериями исключения служили: отказ от участия в исследовании, пациенты с недостаточным объёмом обследования.

Диагноз острой кишечной инфекции выставлялся в соответствии с клинической классификацией. При оценке тяжести инфекционного процесса учитывались частота и продолжительность диареи, рвоты, выраженность лихорадки, степень кишечного токсикоза с эксикозом.

Методы исследования. В исследовании использовались следующие методы обследования детей: общеклинические лабораторные методы исследования — общий анализ крови, общий анализ мочи, копрологическое исследование кала; биохимический анализ крови — электролиты сыворотки, мочевина, креатинин; бактериологическое исследование кала на облигатно-патогенную и условно-патогенную флору; ПЦР для выявления РНК рота-, норо- и астровирусов. Интерпретация лабораторных анализов проводилась с учётом возраста пациентов [3].

Методы статистического анализа. Статистическую обработку проводили при помощи пакета прикладных программ (ППП) Softistica 6,1 (лицензионное соглашение BXXR006D092218FAN11). Для оценки нормальности эмпирических распределений до проведения статистического анализа использовался тест Шапиро-Уилка. Анализ полученных данных осуществляли методами вариационной статистики с вычислением средних величин (M), стандартной ошибки среднего, показателя достоверности различий при сравнении между группами (р). Достоверность различия количественных показателей, имеющих нормальное распределение, анализировали с помощью t-критерия Стьюдента. В случае ненормального (асимметричного) распределения вариационного ряда достоверность различий количественных показателей анализировали посредством U-критерия Манна-Уитни. Для анализа полуколичественных показателей использовали χ2 — критерий Пирсона и двусторонний точный критерий Фишера (при ожидаемой частоте в подгруппах ˂5). Различие сравниваемых величин считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение

Из числа детей, поступивших в стационар с ОКИ, для проведения анализа особенностей клинических и лабораторных данных были сформированы три группы больных с учетом возраста: 1-я группа — до 1 года, 25 (41%) детей; 2-я группа — от 1 года до 3 лет, 25 (41%) детей; 3-я группа — от 3 до 5 лет, 11 (18%) детей. Соотношение мальчики/девочки в выделенных группах отображено в таблице 1.

Таблица 1

Возрастно-половой состав обследованных детей (абс.)

Пол / возраст | 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа |

Мальчики | 17 | 10 | 8 |

Девочки | 8 | 15 | 3 |

Всего | 25 | 25 | 11 |

Динамика основных клинических проявлений у детей с ОКИ тяжелой степени тяжести в возрастных группах представлена в таблице 2.

Таблица 2

Основные клинические проявления у детей с ОКИ тяжелой степени тяжести в возрастных группах (M±m)

Показатели | Возраст | ||

1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | |

Длительность температуры, дни | 2,8±0,3* | 3,05±0,4** | 1,4±0,3 |

Кратность рвоты, раз в сутки | 3,2±0,4 | 3,9±0,6** | 1,6±0,2 |

Длительность рвоты, дни | 3,9±0,6 | 3,1±0,7 | 3,2±0,9 |

Кратность стула, раз в сутки | 4,9±0,9 | 5,4±0,8 | 3,0±0,6 |

Длительность диареи, дни | 4,2±0,5* | 3,6±0,5** | 2,1±0,6 |

Длительность интоксикации, дни | 4,5±0,4 | 3,8±0,4 | 5,3±1,3 |

Продолжительность госпитализации, дни | 5,3±0,5 | 5,2±0,6 | 3,4±0,8 |

Снижение диуреза | 10 (40%) | 11 (44%) | 4 (36%) |

Примечания: М — среднее арифметическое; m — ошибка средней величины;

* — достоверность различий между 1-й и 3-й группой; ** — достоверность различий между 2-й и 3-й группой.

При наблюдении в динамике больных с ОКИ тяжелой степени выявлена достоверно большая длительность лихорадочного периода и диарейного синдрома у детей в возрастных группах до года и с 1 года до 3 лет. Так, продолжительность периода лихорадки у детей в возрастных группах до года и с 1 года до 3 лет составила соответственно 2,8 ± 0,3 и 3,05±0,4 дня (U1-3=29,5; U2-3= 29,0; р˂ 0,05), продолжительность диареи 4,2 ± 0,5 и 3,6±0,5 дня соответственно (U1-3=58; U=51,52-3; р˂ 0,05).

Анализ динамики основных клинических проявлений показал, что в возрастной группе с 1 года до 3 лет в сравнении с группой детей с 3 до 5 лет выявлена достоверно большая кратность рвоты, которая составила 3,9±0,6 эпизода в сутки (U2-3= 7,5; р˂ 0,01).

Оценка отдельных показателей мочевого осадка у обследованных детей с ОКИ тяжелой степени тяжести представлена в таблице 3.

Таблица 3

Показатели мочевого осадка у детей с ОКИ тяжелой степени тяжести, абс. (%)

Показатели | Возраст | |||

Все возрастные группы, n =61 | 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | |

Протеинурия ˃120 мг/л ˂ 1 г/л ˃1 г/л | 40 (66%) 34 (56%) 6 (10%) | 18 (72%) 13 (52%) 5 (20%) | 15 (60%) 15 (60%) 0 (0%) | 7 (64%) 6 (55%) 1 (9%) |

Лейкоцитурия ˃10 в п/зр | 14 (23%) | 7 (28%) | 5 (20%) | 2 (18%) |

Микрогематурия | 5 (8%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 0 (0%) |

Кристаллурия: фосфатная оксалатная уратная | 27 (44%) 2 (3%) 5 (8%) 20 (33%) | 13 (52%) 1 (4%) 2 (8%) 10 (40%) | 8 (32%) 1 (4%) 1 (4%) 6 (24%) | 6 (55%) 0 (0%) 2 (18%) 4 (36%) |

Мочевой синдром у обследованных детей был представлен протеинурией, патологической лейкоцитурией, микрогематурией и кристаллурией.

Протеинурия отмечалась у 40 (66%) детей, из них в возрастной группе до года протеинурия регистрировалась у 18 (72%) детей, в группе с 1 года до 3 лет — у 15 (60%), с 3 до 5 лет — у 7 (64%) обследованных детей. Патологическая лейкоцитурия была выявлена у 14 (23%) обследованных детей, из них в группе до года регистрировалась у 7 (28%), в группе с 1 года до 3 лет — у 5 (20%), с 3 до 5 лет — у 2 (18%) обследованных детей.

Микрогематурия была зарегистрирована у 5 (8%) обследованных детей, при этом в группе детей до года — отмечалась у 4 (16%), в группе с 1 года до 3 лет — у 1 (4%) ребёнка, а в группе детей с 3 до 5 лет микрогематурия не регистрировалась.

У 27 (44%) обследованных детей с в мочевом осадке регистрировалась кристаллурия: уратная у 20 (33%) детей, оксалатная кристаллурия — у 5 (8%), фосфатная — у 2 (3%) детей.

Оценка показателей биохимического анализа крови по возрастным группам у обследованных детей с ОКИ тяжелой степени тяжести представлена в таблице 4.

Таблица 4

Лабораторные показатели у детей с ОКИ тяжелой степени тяжести, абс. (%)

Показатели | Возраст | |||

Все возрастные группы, n =61 | 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | |

Общий белок плазмы, г/л Гипопротеинемия В пределах нормы Гиперпротеинемия | 7 (12%) 52 (85%) 2 (3%) | 2 (8%) 23 (92%) 0 (0%) | 3 (12%) 20 (80%) 2 (8%) | 2 (18%) 9 (82%) 0 (0%) |

Натрий, ммоль/л ˂135 135-148 ˃148 | 14 (23%) 41 (67%) 6 (10%) | 3 (12%) 16 (64%) 6 (24%) | 6 (24%) 19 (76%) 0 (0%) | 5 (45%)*** 6 (55%) 0 (0%) |

Калий, ммоль/л ˂3,5 3,5-5,3 ˃5,3 | 19 (31%) 42 (69%) 0 (0%) | 8 (32%) 17 68(%) 0 (0%) | 7 (38%) 18 (72%) 0 (0%) | 4 (36%) 7 (64%) 0 (0%) |

Са общ., ммоль/л ˂2,02 2,02-2,6 ˃2,6 | 9 (15%) 43 (70%) 9 (15%) | 5 (20%) 15 (60%) 5 (20%) | 4 (16%) 18 (72%) 3 (12%) | 0 (0%) 10 (91%) 1 (9%) |

Мочевина, ммоль/л ˂8,3 ˃8,3 | 51 (84%) 10 (16%) | 21(84%) 4 (16%) | 20 (80%) 5 (20%) | 10 (91%) 1 (9%) |

Креатинин, мкмоль/л Выше нормы | 30 (49%) | 14 (56%) | 13 (52%) | 3 (27%) |

Примечания: * — достоверность различий между 1-й и 3-й группой; ** — достоверность различий между 2-й и 3-й группой; *** — достоверность различий между 3-й и 2-й группой.

Анализ лабораторных данных показал, что показатель общего белка был в пределах нормы у большинства обследованных — 52 (85%), гипопротеинемия была зарегистрирована у 7 (16%) пациентов: из них у 2 (8%) детей до года, у 3 (12%) с 1 года до 3 лет, у 2 (18%) от 3 до 5 лет.

Уровень натрия у большинства обследованных был в пределах нормы и зарегистрирован у 41 (67%) ребенка. Гипонатриемия отмечалась у 14 (23%) детей, при этом в группе детей до года была зарегистрирована у 3 (12%) обследованных, в группе с 1 года до 3 лет — у 6 (24%), а в группе детей с 3 до 5 лет отмечалась у 5 (45%) обследованных (ϕ3-2=0,039; р˂0,05).

Показатель калия в крови у большинства обследованных оказался в пределах нормы и зарегистрирован у 42 (69%) детей. Гипокалиемия отмечалась у трети (19 (31%)) больных, при этом в группе детей до года была зарегистрирована у 8 (32%) больных, в группе с 1 года до 3 лет у 7 (38%) пациентов, с 3 до 5 лет у 4 (36%) обследованных детей.

Уровень кальция в крови в целом по выборке у большинства обследованных оказался в пределах нормы и зарегистрирован у 43 (70%) пациентов. Гипокальциемия регистрировалась у 9 (15%) обследованных детей, при этом в возрастной группе до года — была зарегистрирована у 5 (20%) детей, в группе с 1 года до 3 лет — у 4 (16%) детей.

Повышение показателя уровня мочевины было зарегистрировано у 10 (12%) обследованных пациентов: в группе детей до года у 4 (16%), в группе с 1 года до 3 лет у 5 (20%), с 3 до 5 лет — у 1 (9%) обследованного ребенка.

Повышенный показатель креатинина был зарегистрирован у половины обследованных детей — 30 (49%) пациентов: при этом в возрастных группах до года и с 1 года до 3 лет регистрировался у каждого второго ребенка (у 14 (56%) и у 13 (52%) детей соответственно), в группе детей с 3 до 5 лет у трети обследованных (27%).

При анализе частоты изменения уровней мочевины и креатинина по возрастным группам статистически значимых межгрупповых различий показателей не выявлено.

Заключение: анализ проведенного исследования показал, что у детей с ОКИ тяжелой степени тяжести в возрастных группах до 3 лет регистрируется более длительный период повышенной температуры тела, диарейного синдрома, большая кратность рвоты.

Анализ показателей мочевого осадка выявил протеинурию различной степени выраженности у 66% обследованных, которая регистрировалась у детей во всех возрастных группах, что свидетельствовало о развитии нефропатии. При этом течение нефропатии сопровождалось повышением уровня креатинина у 49% обследованных. Повышенный показатель креатинина, характеризующий функцию почек, регистрировался у каждого второго ребенка в возрастных группах до трех лет.

Выявленные изменения со стороны показателей мочевого осадка, функции почек требуют проведения более углубленного обследования с целью разработки коррекции на ранних этапах лечения.

Библиографическая ссылка

Киричёк Е.Ю., Выходцева Г.И., Иванов И.В., Дядигуров А.В. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ // Современные проблемы науки и образования. — 2018. — № 4.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27750 (дата обращения: 13.05.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- Wunderlich, «Geschichte der Medicin» (Штуттгардт, 1958).

- Харенко Е. А., Ларионова Н. И., Демина Н. Б. Мукоадгезивные лекарственные формы. Химико-фармацевтический журнал. 2009; 43(4): 21–29. DOI: 10.30906/0023-1134-2009-43-4-21-29.

- https://kdl.ru/patient/blog/razberitesi-s-diareej.

- https://science-education.ru/ru/article/view?id=27750.

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).