Самым распространенным методом диагностики ВИЧ-инфекции является иммуноферментный анализ (ИФА), с помощью которого в сыворотке крови больного выявляются антитела к ВИЧ.

Антитела к вирусу появляются у 90-95 % инфицированных лиц через 4-6 недель от момента заражения, у 5-10% через 3-6 месяцев и у 0,5-1% в более поздние сроки. В связи с этим, период от момента заражения до появления в крови определяемых с помощью общепринятых методов лабораторной диагностики количеств антител к ВИЧ называется «серонегативным окном». В течение этого времени диагноз поставить невозможно, но такой человек может быть источником инфекции и заражать других людей.

Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет выявлять в крови суммарный спектр антител к структурным белкам ВИЧ. В том случае если исследуемая сыворотка или плазма дала дважды положительный результат в ИФА, она тестируется в подтверждающем тесте иммуноблота (II этап). В отличие от ИФА иммуноблот позволяет обнаруживать антитела к индивидуальным белкам вируса. На основании результатов иммуноблота ставится окончательный диагноз ВИЧ-инфекции.

В этом анализе используется два типа реакций: иммунологическая и ферментативная.

Все вариации ИФА основаны на способности антител специфически взаимодействовать только с «собственными» антигенами, т.е. на иммунологической реакции «антиген-антитело».

Наибольшее распространение получил гетерогенный вариант иммуноферментного анализа, при котором антиген (определяемое соединение) или антитела фиксируется на твердой основе, в качестве которой могут выступать полистироловый планшет, полистироловые бусины, пористая подложка или магнитный носитель. Анализ проводят в 3 стадии. В лунку планшета, содержащую на своих стенках тот или иной антиген (т.е. один из белков вируса), добавляют исследуемый биологический материал — сыворотку крови больного. При наличии в организме инфекционного агента, в сыворотке появляются антитела к нему. Они прочно связываются с антигеном и не удаляются при последующей промывке чашки.

На следующем этапе необходимо определить, образовался или нет в лунке иммунный комплекс, то есть произошло ли соединение антигена с антителом. Простым глазом или под микроскопом это нельзя увидеть, поэтому требуются следующие две стадии, которые можно назвать проявляющими.

На второй стадии анализа в лунку вносят специальные (реагирующие с разными антителами) антитела с заранее прикрепленным к ним ферментом (поэтому метод называется ферментным). Слитый в единый комплекс «антитело-фермент» (конъюгат) способен связаться с антителами, уже зацепившимися за антиген, который закреплен на твердой подложке. В результате возникает «молекулярная цепочка», на одном конце которой вирусный белок, а на другом — фермент. После отмывки весь этот многослойный «пирог» остается в лунке планшета. Теперь нужно обнаружить активность фермента, чтобы сделать вывод о наличие антитела. Для этого на третьей стадии в ту же лунку вносят раствор субстрата и специального бесцветного вещества — хромогена, который способен окрашиваться в результате серии биохимических реакций, осуществляемых присутствующим в лунке ферментом. Если в лунке появляется окраска, это означает, что все элементы цепочки присутствуют. Из этого следует вывод: в крови пациента имеются антитела к антигенам ВИЧ и, следовательно, сам пациент инфицирован этим вирусом.

Существуют и другие варианты метода ИФА. Например, можно детектировать не антитела, а сам антиген. Процедура в целом будет похожей, хотя немного более сложной.

Результаты анализа могут быть положительными, отрицательными или сомнительными.

При отрицательном результате и отсутствии подозрения на недавнее (в течение последних 6 месяцев) заражение, можно считать диагноз ВИЧ неподтвержденным. Если есть подозрение на недавнее заражение, проводят повторное исследование.

ИФА может дать как ложноотрицательный, так и ложноположительный результат.

Ложноотрицательный результат ИФА возможен при свежем инфицировании, пока антитела к ВИЧ еще не выработались организмом больного.

Ложноположительные результаты могут быть получены при обследовании больных хроническими заболеваниями и в некоторых других случаях:

Административная ошибка в клинике или лаборатории (на пример, путаница в маркировке образцов или бланков) может привести к неверным результатам, сообщаемым лицам, проходящим тестирование на ВИЧ-инфекцию. Поэтому рекомендуется у всех пациентов с положительной реакцией на наличие антител к ВИЧ взять еще одну пробу крови и исследовать ее на антитела к ВИЧ по той же методике.

Наиболее распространенной причиной ложноположительного теста является вакцинация. Однако описан один случай такого результата при заболевании системной красной волчанкой и в терминальной стадии заболевания почек.

Поэтому при получении положительного результата ИФА его обязательно перепроверяют более чувствительными методами.

Антитела к ВИЧ-1/2 и антиген ВИЧ-1/2 (HIV Ag/Ab Combo)

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Напоминаем вам, что самостоятельная интерпретация результатов недопустима, приведенная ниже информация носит исключительно справочный характер.

Антитела к ВИЧ-1/2 и антиген ВИЧ-1/2 (HIV Ag/Ab Combo): показания к назначению, правила подготовки к сдаче анализа, расшифровка результатов и показатели нормы.

ВИЧ-инфекция — инфекционная болезнь, развивающаяся в результате многолетнего персистирования (постоянного пребывания) в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани вируса иммунодефицита человека (далее — ВИЧ), характеризующаяся медленно прогрессирующим дефектом иммунной системы, который приводит к гибели больного от вторичных поражений, описанных как синдром приобретенного иммунодефицита (далее — СПИД).

На сегодняшний день зарегистрировано 4 разновидности этого вируса, которые отличаются строением своей оболочки. Клинически значимыми (наиболее распространенными) считаются вирусы иммунодефицита человека 1 и 2 типов.

ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека) — вирус, относящийся к семейству ретровирусов (семейство РНК-содержащих вирусов, заражающих преимущественно позвоночных), который поражает клетки иммунной системы человека. Через несколько недель с момента заражения начинают вырабатываться антитела к ВИЧ.

Показания на проведение исследования

Показаниями для назначения анализа является подготовка к госпитализации и плановому оперативному вмешательству. В профилактических целях следует провести исследование при подозрении на заражение при половом контакте. В первую очередь это касается лиц групп риска: употребляющих наркотики, вводимые внутривенно, часто меняющих половых партнеров и не использующих средств защиты.

Вирус иммунодефицита человека размножается в организме человека достаточно медленно, и количественный результат в отношении антигенов и антител к вирусу можно получить, как правило, не ранее чем через 3-6 недель после инфицирования. При этом клинические симптомы заболевания еще отсутствуют.

Через три месяца антигены ВИЧ и антитела к вирусу определяются практически у всех заболевших. Благодаря появлению новых комбинированных тест-систем четвертого поколения получение точного результата качественного анализа на ВИЧ-инфекцию возможно уже через две недели с момента попадания вируса в организм. При этом исследовании выявляют антиген р24 ВИЧ — белок вирусного капсида (внешней оболочки вируса).

Анализ на антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 назначают на этапе планирования и при ведении беременности, когда возможна передача вируса плоду. Анализ проводят и после родов, поскольку ребенок ВИЧ-положительной матери может быть инфицирован во время прохождения через родовые пути и при кормлении грудью.

Лихорадка, потеря веса без объективных причин, повышенная утомляемость, увеличение регионарных лимфатических узлов, потливость, особенно в ночное время, длительный кашель, диарея — эти устойчивые клинические симптомы неясного происхождения, отмечаемые в течение 2-3 недель, также служат показанием к проведению исследования на антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2.

Кожные проявления также могут быть симптомом ВИЧ-инфекции, поскольку развиваются на фоне ослабления иммунитета. К их числу относится рецидивирующая герпетическая сыпь, поражающая обширные участки кожи, полость рта, половые органы. Герпес поражает и глубокие слои кожи с развитием язвенно-некротической формы. Образуются язвы и эрозии с последующим образованием рубцов, которых не бывает при обычном герпесе.

Еще один характерный симптом ВИЧ-инфекции — волосатая лейкоплакия, которая связана с активацией латентной инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-Барр (что свидетельствует об иммуносупрессии). Заболевание проявляется нитевидными образованиями белого цвета с дальнейшим ороговением пораженных участков языка и слизистой оболочки рта.

Обширные грибковые поражения (в первую очередь дрожжевыми грибками рода Candida) также служат типичным признаком, сопровождающим ВИЧ-инфекцию. Сначала кандидоз поражает слизистую оболочку рта и пищевода, затем распространяется на слизистые желудочно-кишечного и мочеполового тракта. При этом формируются обширные очаги, характеризующиеся болезненностью и склонностью к изъязвлению.

ВИЧ-инфекция может сопровождаться развитием обширного папилломатоза. У ВИЧ-инфицированных женщин папилломы цервикального канала склонны быстро вызывать рак шейки матки.

СПИД-индикаторным заболеванием служит саркома Капоши — многоочаговая сосудистая опухоль, которая поражает кожные покровы и слизистые оболочки. Ее очаги в виде красноватых или буроватых узелков и бляшек сливаются, быстро распространяясь по всему телу. Со временем они образуют опухолевые поля, которые изъязвляются и нагнаиваются.

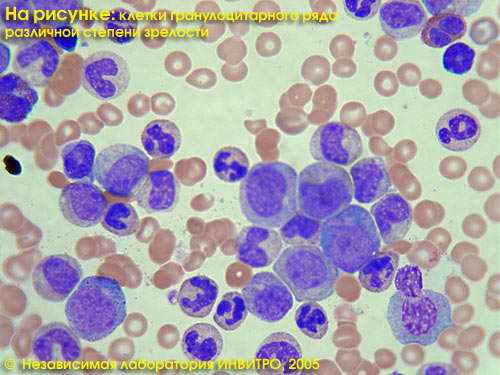

К числу патологических состояний, которые почти у всех пациентов сопровождают ВИЧ-инфекцию, относят полиаденопатию (увеличение лимфатических узлов). Как правило, в первую очередь увеличиваются под- и надключичные, подбородочные, околоушные и шейные лимфоузлы. В дальнейшем к ним может присоединяться увеличение паховых и бедренных лимфатических узлов. Они могут быть мягкими или плотными на ощупь, безболезненными и подвижными. Иногда несколько лимфоузлов сливаются, образуя своеобразный конгломерат. Воспаление двух и более групп лимфоузлов считают признаком генерализованной лимфаденопатии. Поражение лимфатических узлов может наблюдаться в течение нескольких лет, при этом периоды обострения сменяются ремиссией.

К легочным заболеваниям, сопровождающим ВИЧ-инфекцию, относят туберкулез и пневмонию.

Анализ на антигены и антитела к ВИЧ рекомендуют сделать, если у пациента выявлены заболевания, передаваемые половым путем (сифилис, хламидиоз, гонорея, генитальный герпес, бактериальный вагиноз).

Подготовка к исследованию

Целесообразно сдавать анализ на антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 не ранее, чем через 3-4 недели после возможного инфицирования. Кровь сдают натощак. За день до исследования следует исключить из рациона жирные и острые продукты, спиртные напитки. Не рекомендуется курить за час до взятия биоматериала.

Срок исполнения

Иммунофлуоресцентный анализ на антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ1/2 выполняется в течение 3 дней. В ряде случаев возможно экспресс-исследование в течение 2 часов.

Что может повлиять на результаты анализа на антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2

Точность результата зависит от правильной подготовки к анализу. В первую очередь это касается диеты. Жирные, жареные и копченые продукты влияют на физико-химические свойства крови и могут способствовать ложноположительному результату. Вероятность ошибки возрастает при проведении исследования на фоне инфекционных и аутоиммунных заболеваний, в том числе волчанки, сифилиса, болезни Лайма, аллергических реакций, а также при приеме противовирусных препаратов.

Сдать анализ крови для определения антител к ВИЧ 1/2 и антигенов ВИЧ 1/2 (HIV Ag/Ab Combo) вы можете в ближайшем медицинском офисе ИНВИТРО. Список офисов, где принимается биоматериал для лабораторного исследования, представлен в разделе «Адреса».

Расшифровка анализа

Что означают положительные результаты

Положительный результат может указывать на инфицирование ВИЧ, но возможен ложноположительный ответ при наличии антител к вирусу Эпштейна-Барр, ревматоидному фактору, главному комплексу гистосовместимости HLA, у детей до 1,5 лет, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

При положительном результате на антигены и антитела к ВИЧ 1/2 исследование необходимо повторить через 14-56 дней. При повторном положительном результате кровь исследуют методом иммуноблоттинга, основанным на выявлении антител к ряду специфических белков вируса. Этот метод служит «золотым стандартом» диагностики ВИЧ-инфекции.

Что означают отрицательные результаты

При отрицательном результате делают заключение об отсутствии ВИЧ-инфекции при условии соблюдения диагностических сроков. Однако возможен серонегативный вариант, когда антитела к вирусу вырабатываются с опозданием. Во время терминальной стадии заболевания (при развитии СПИДа) результат теста на антитела к ВИЧ становится отрицательным, так как иммунная система уже подавлена и антитела к вирусу почти не вырабатываются.

Дополнительное обследование при отклонении показателя от нормы

При положительном результате исследования на антитела, проведенном методом ИФА, используют дополнительный анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и тест Комбо (иммунноблот). Последний тест также служит экспресс-тестом на антигены и антитела к ВИЧ. Полная интерпретация результата и тактика лечения определяются врачом-инфекционистом.

Список литературы:

- Рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний, химиопрофилактике заражения ВИЧ, Национальное научное общество инфекционистов, 2019

- ВИЧ-инфекция у взрослых, клинические рекомендации, 2019.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы — 19 лет

ИФА-анализ крови: когда применяется?

ИФА-анализ крови: когда применяется?

Всем известно, что лечению любого заболевания предшествует диагностика. Чем раньше и точнее поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное и полное излечение пациента. О том, что представляет собой такой анализ, как ИФА, кому он назначается и как «работает», рассказывает врач-детский инфекционист «Клиника Эксперт» Тула Елена Геннадьевна Королёва.

— Елена Геннадьевна, ИФА-анализ крови — что это такое? Расскажите о его принципе.

— С помощью иммуноферментного анализа (сокращённо ИФА) происходит выявление в крови специфических антител, представляющих собой молекулы иммуноглобулинов (часто обозначаются так: Ig). Антитела вырабатываются иммунной системой организма в ответ на внедрение в него чужеродных агентов — например, вирусов, бактерий. То есть этот анализ показывает реакцию организма на инфекцию, которая была у человека или присутствует в настоящее время. Это так и называется: ИФА-анализ на антитела. Самих возбудителей болезни, их антигены, с помощью этого вида анализа не найти.

«Каковы отличия вирусов и бактерий, и какое это имеет значение при лечении инфекционных заболеваний?».

Цитата из материала «Вирусы и бактерии — в чём принципиальное отличие?»

Есть несколько классов иммуноглобулина, которые образует иммунная система. Они вырабатываются в зависимости от срока внедрения патогена в организм и по-разному называются. Например, наличие иммуноглобулина класса M (IgM) свидетельствует об острой фазе инфекционного процесса — значит, человек болен именно в этот конкретный момент. А вот иммуноглобулин G (IgG) начинает вырабатываться после двух недель борьбы организма с инфекцией. Если присутствуют оба типа, это говорит о том, что инфекция протекает уже относительно длительное время, но острая фаза пока ещё не закончилась. Но в случае, когда присутствует хроническая инфекция, появление IgМ может говорить о её обострении и течении острой фазы на фоне хронического процесса.

Хотите подробнее узнать об иммунной системе? Читайте нашу статью

— Когда назначается иммуноферментный анализ? Метод используется только для диагностики инфекций?

— Метод ИФА назначается, если врач заподозрил у пациента не явную, скрытую инфекцию, и её предстоит выявить. Ещё этот метод выступает в роли скрининга после прививок: он применяется, когда необходимо определить, есть ли у человека защита, скажем, от кори или иных инфекционных заболеваний — то есть анализ показывает, имеются ли антитела к тем или иным инфекциям, надо этого человека прививать или нет.

Читайте материалы по теме:

Непривитые дети — самые здоровые?

Прививки: где правда, а где ложь?

Кто придумал прививки?

— Что может выявить ИФА крови?

— Если лаборатория обладает определёнными возможностями, иммуноферментный анализ может выявить абсолютно любую инфекцию. Например, разработан ИФА анализ крови на паразиты (в том числе на гельминты), на герпес, гепатит и многие другие инфекционные патогены. Для выполнения теста нужно соответствующее оборудование, скрининговые программы. Но есть и ещё один существенный момент. Современные лабораторные анализаторы устроены так, что одному человеку ИФА не делается, т. е. необходимо ждать, когда пациентов, которым надо сделать такой же анализ, наберётся определённое количество, только тогда лаборатория возьмётся за эту работу. Например, для выявления ветряной оспы какой-то лаборатории нужны как минимум 50 человек. И это зависит не от прихоти её сотрудников — дело в том, что для лаборатории рентабельнее делать именно несколько анализов одновременно. Поэтому, чтобы меньше ждать, лучше обращаться в крупные лаборатории с большой проходимостью пациентов.

— Насколько чувствителен иммуноферментный анализ? Есть ли вероятность того, что он не обнаружит свою «цель», в то время как она в организме есть? И если да, то почему такое может быть?

— Если под целью подразумевать сам вирус, то, повторю, ИФА это не делает, его задача — обнаружить именно реакцию организма на инфекцию, специфические антитела к патогену. Если же под целью понимаются антитела, то, к сожалению, бывает и так, что ИФА их не обнаруживает. Результат может оказаться как ложноположительным, так и ложноотрицательным. Например, у беременных женщин со второй группой крови зачастую получают ложноположительный анализ на гепатит С. Т.е. на самом деле никаких антител к вирусу гепатита С в организме этой женщины нет, а анализ говорит об обратном. Увы, современная медицина затрудняется объяснить это. Поэтому, если врач наблюдает явные симптомы, видит, что человек болен, но при этом полученные результаты ИФА отрицательны, надо идти дальше и назначать другой, более специфичный анализ.

Кстати, ложноположительный результат на гепатит С может получиться и в случае, если накануне сдачи анализа человек выпил красного вина. В подобных случаях очень многое зависит от опыта врача, и ему решать, верить результатам анализа или продолжать исследования.

Подробнее о гепатите С читайте в нашей статье

— Есть ещё один современный анализ, известный как ПЦР — полимеразная цепная реакция. Она не может заменить иммуноферментный анализ? Если нет, то почему?

— Знаете, для инфекциониста это звенья одной цепи, одного процесса. В отличие от ИФА, ПЦР выявляет непосредственно ДНК или РНК самого вируса или бактерии. Но здесь одна особенность. Брать секрет нужно непосредственно из очага поражения — оттуда, где этот вирус или бактерия размножается. Скажем, гепатиты или ВИЧ — да, их можно обнаружить с помощью ПЦР, взяв у больного кровь. А вот если у человека пневмония, вызванная каким-то экзотическим грибком, анализ крови покажет отрицательный результат, и надо брать мокроту непосредственно из лёгких посредством бронхоскопии. Если речь идёт о других органах — скажем, о печени, — проводится биопсия.

Кроме того, ПЦР может показать ложноположительный результат, отреагировав на какие-то «обломки» молекул вируса — при том, что самого вируса, инфекции как таковой в организме уже может не быть. То есть противопоставлять эти два метода диагностики нельзя. ИФА и ПЦР неразрывно связаны между собой и дополняют друг друга, сводя к минимуму риск постановки неверного диагноза.

Беседовал Игорь Чичинов

Редакция рекомендует:

Диагностика инфекций методом ПЦР: что это такое?

Микроб, открой «личико»!

Чем опасны ТОРЧ-инфекции?

Для справки

Королёва Елена Геннадьевна

В 1992 г. окончила педиатрический факультет Киргизского государственного медицинского института.

С 1992 по 1993 г. — интернатура по детской инфекции.

Работала в республиканской инфекционной больнице (г. Бишкек) детским инфекционистом. Затем — реаниматолог в отделении интенсивной терапии для инфекционных больных.

В Туле более 10 лет работала в областной детской больнице, 7 лет заведовала отделением реанимации.

В настоящее время — врач, детский инфекционист, детский анестезиолог-реаниматолог «Клиники Эксперт» Тула. Принимает по адресу: г.Тула, ул. Болдина,74.

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 3. С. 41-47.

- Guardia, «La Médecine à travers les âges».

- https://www.eurolab.ua/aids/2878/2888/35442/.

- https://www.invitro.ru/library/labdiagnostika/23991/.

- https://www.mrtexpert.ru/articles/961.

- Ковнер, «Очерки истории M.».