— Рекомендуется детям с подозрением на туберкулез на этапе установления диагноза провести клинический лабораторный минимум исследования: общий (клинический) анализ крови, биохимический анализ крови (билирубин, АЛТ, АСТ), общий (клинический) анализ мочи для верификации диагноза и определения дальнейшей тактики ведения пациента [1, 2].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5)

Комментарии: чаще всего, в общем (клиническом) анализе крови и общем (клиническом) анализе мочи изменений не наблюдается. При наличии симптомов интоксикации в общем (клиническом) анализе крови могут быть умеренные воспалительные проявления в виде снижения уровня гемоглобина, повышения уровня лейкоцитов снижения уровня лимфоцитов. В общем (клиническом) анализе мочи может определяться повышение уровня общего белка, повышенное содержание уровня лейкоцитов и эритроцитов, что является основанием для дополнительного обследования с целью исключения туберкулеза мочеполовой системы. С целью контроля в дальнейшем переносимости химиотерапии необходимо определить исходный уровень общего билирубин, активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и активность аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови.

— Пациентам с подозрением на туберкулез рекомендуется проведение как минимум двукратного микробиологического (культурального) исследования мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) или иного диагностического материала: Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex); Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) с интервалом в 2 — 3 дня, а при подозрении на туберкулез внелогочных локализаций — отделяемого свищей, мочи, синовиальной, асцитической жидкостей, биопсийного материала, пунктатов и др. с применением комплекса микробиологических и молекулярно-биологических методов для подтверждения диагноза туберкулеза [11].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств 5).

Комментарии: Этиологическая диагностика туберкулеза является основой диагностических мероприятий при туберкулезе органов дыхания. Приоритетным является подтверждение/исключение наличия микобактерий в диагностическом материале методами с максимальной доступной чувствительностью и специфичностью. Чтобы минимизировать вероятность расхождения в результатах, полученных разными методами, комплексное исследование должно проводиться из одной пробы диагностического материала.

У детей при туберкулезе органов дыхания доступным диагностическим материалом является мокрота. При отсутствии мокроты или невозможности собрать мокроту (возраст ребенка), могут исследоваться другие виды диагностических материалов (промывные воды бронхов, аспирационный материал, браш-биоптат, биоптат, экссудат, у детей младшего возраста — промывные воды желудка, смыв с ротоглотки и др.)

Одним из безопасных и эффективных способов получения биологического материала у детей всех возрастных групп является индукция отделения мокроты (раздражающие ингаляции). Для проведения этой процедуры необходимо специальное оборудование и подготовленный персонал [9].

У детей младшего возраста (до 3-х лет) вследствие невозможности собрать мокроту при откашливании и индукции, исследуют промывные воды желудка. Поскольку эта методика связана со значительными неудобствами для пациента, а частота положительных результатов при микроскопии низкая, то эту процедуру следует применять только при наличии осложненного течения туберкулеза и подозрении на ЛУ МБТ [9].

— При наличии мокроты (другого диагностического материала) рекомендуется в комплекс лабораторных исследований для выявления МБТ включать (не менее двух исследований из разных порций) микроскопическое исследование мокроты (бронхоальвеолярной жидкости, мочи, плевральной жидкости, кала, гнойного отделяемого, раневого отделяемого, синовиальной жидкости, перикардиальной жидкости, соскоба из полости матки, менструальной крови, отделяемого женских половых органов, секрета простаты или эякулята, спинномозговой жидкости, отделяемого конъюнктивы) на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) [12 — 14].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: Этот метод является рутинным, дешевым и может быть выполнен в любой медицинской организации. Метод позволяет в случае обнаружения МБТ быстро (в течение 1 — 2 дней) провести дифференциальную диагностику туберкулеза и неспецифического воспалительного заболевания в условиях общей лечебной сети и выявлять наиболее эпидемически опасных пациентов с ТБ. В противотуберкулезных учреждениях методы микроскопии в обязательном порядке включают во все схемы обследования пациентов в связи с необходимостью верификации диагноза. Кроме того, эти методы позволяют оценивать массивность бактериовыделения, а также динамику прекращения бактериовыделения, т.к. микроскопические исследования проводятся на всех этапах диагностики туберкулеза и контроля эффективности химиотерапии [15].

— Рекомендуется у детей с подозрением на туберкулез при наличии мокроты или другого диагностического материала (бронхоальвеолярной жидкости, мочи, плевральной жидкости, кала, гнойного отделяемого, раневого отделяемого, синовиальной жидкости, перикардиальной жидкости, спинномозговой жидкости, отделяемого конъюнктивы) проводить определение ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР с определением мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) как минимум к рифампицину** [16, 17, 18].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: основное преимущество МГМ в том, что они являются «быстрыми» и высокочувствительными, позволяющими получить результаты в короткие (1 — 2 дня) сроки, в отличие от культуральных исследований (10 — 90 дней), а также имеют высокую диагностическую точность (чувствительность — 75%, тогда как микроскопический метод — 50%) [19]. Заключение о наличии МБТ в диагностическом материале делается на основании обнаружения ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) МБТ, однако по ДНК нельзя судить о статусе бактериовыделения. Важным достоинством МГМ является быстрое и достоверное выявление у пациентов туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) МБТ, особенно при высоком уровне распространенности туберкулеза и ВИЧ-инфекции [20].

Использование МГМ для определения ЛУ является первоначальным этапом обследования пациентов и не исключает необходимости применения традиционных культуральных методов исследования лекарственной чувствительности и устойчивости МБТ.

— Рекомендуется для верификации диагноза туберкулеза параллельно с микроскопией и МГМ в комплекс лабораторных исследований для выявления МБТ включать микробиологическое (культуральное) исследование мокроты (бронхоальвеолярной жидкости, мочи, плевральной жидкости, кала, гнойного отделяемого, раневого отделяемого, синовиальной жидкости, перикардиальной жидкости, соскоба из полости матки, менструальной крови, отделяемого женских половых органов, секрета простаты или эякулята, спинномозговой жидкости, отделяемого конъюнктивы) на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) с последующей идентификацией МБТ и определением чувствительности микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам [19, 21 — 24].

Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств 2)

Комментарии: Использование МГМ для определения ЛУ является первоначальным этапом обследования пациентов и не исключает необходимость применения традиционных культуральных методов исследования ЛЧ МБТ.

Исследование биоматериала проводиться комплексно различными методами. 1-й образец: микроскопия из осадка, посев на 1 пробирку с жидкой питательной средой (для культивирования в системе с автоматизированным учетом роста микроорганизмов) и параллельно на 1 пробирку с плотной питательной средой, молекулярно-генетическое исследование для обнаружения ДНК МБТ и мутаций ассоциированных с лекарственной устойчивостью МБТ; 2-й образец: люминесцентная микроскопия из осадка, посев на 1 пробирку с жидкой средой и на 1 пробирку с плотной средой, МГМ-исследование для обнаружения ДНК МБТ.

Культуральный (микробиологический) метод определения лекарственной чувствительности МБТ позволяет определить чувствительность к широкому спектру противотуберкулезных препаратов (ПТП) и назначить индивидуализированную схему лечения в соответствии с полученными результатами. Согласно рекомендациям ВОЗ, для определения ЛЧ МБТ рекомендованы несколько культуральных методов:

— модифицированный метод пропорций на жидкой питательной среде в системе с автоматическим учетом роста МБТ для препаратов 1-го ряда (стрептомицин**, изониазиду**, рифампицину**, этамбутол**, пиразинамид**) и 2-го ряда (#офлоксацин**, #левофлоксацин**, #моксифлоксацин**, этионамид**, протионамид**, #капреомицин**, #амикацин**, канамицин**, аминосалициловая кислота**, #линезолид**);

— метод пропорций на плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена для препаратов 1-го ряда (стрептомицин**, изониазиду**, рифампицину**, этамбутол**) и препаратов 2-го ряда (офлоксацин**, этионамид**, протионамид**, #капреомицин**, канамицин**, аминосалициловая кислота**, циклосерин**);

— метод абсолютных концентраций на плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена для препаратов 1-го ряда (стрептомицину**, изониазиду**, рифампицину**, этамбутолу**).

Достаточным основанием для этиологического подтверждения диагноза может быть выявление МБТ хотя бы в одном образце. Тем не менее однократное выявление ДНКМБТ без подтверждения микроскопическим или культуральным методами требует осторожной интерпретации положительного результата и согласования с клинико-анамнестическими данными [13, 25 — 32].

Симптомы туберкулеза у детей

При сборе анамнеза необходимо выяснить все факторы, способствующие заражению и развитию болезни. При этом особое внимание врачи-педиатры общей практики должны уделять инфицированным МБТ детям и подросткам с факторами, повышающими риск заболевания туберкулёзом:

- часто болеющим ОРЗ (грипп, парагрипп, аденовирусная, риновирусная, РС-инфекция);

- детям с хроническими, часто рецидивирующими заболеваниями различных отделов респираторного тракта (хронический ринофарингит, синусит, хронический тонзиллит, хронические бронхиты и пневмонии);

- детям и подросткам, имеющим другие хронические неспецифические заболевания, в том числе сахарный диабет:

- детям и подросткам, получающим лечение глюкокортикоидами.

Наиболее существенно повышают риск инфицирования и заболевания туберкулёзом сочетание двух и более описанных выше факторов риска.

При наличии в анамнезе контакта с больным туберкулёзом следует уточнить его длительность, характер и наличие бактериовыделения. Также при наличии бактериовыделения следует уточнить чувствительность МБТ к противотуберкулёзным препаратам. В связи с появлением большого количества мигрантов из стран ближнего зарубежья с высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом рекомендуют уточнять место проживания обследуемого, возможность контакта с больными или необследованными людьми. Большое значение имеет контакт ребёнка с необследованными взрослыми, вернувшимися из мест лишения свободы. Необходимо уточнять жилищно-бытовые условия проживания ребёнка или подростка, бюджет семьи, качество и регулярность питания, наличие вредных привычек у родителей.

При анализе жалоб обследуемого следует особое внимание обращать на замедление динамики физического развития ребёнка, нарушение аппетита, потерю или замедление прибавки массы тела, изменение поведения (плаксивость, капризность), потливость, наличие субфебрильной температуры тела, одышку, слабость, «летучие» боли в суставах, кашель с отделением слизистой или белесой мокроты.

Поводом для обращения к врачам общей лечебной сети чаще всего бывают только изменения в поведении ребёнка, признаки туберкулёзной интоксикации.

Интоксикационный синдром сопутствует всем активным формам туберкулёзного процесса (фаза инфильтрации). Особенно резко он выражен при туберкулёзном экссудативном плеврите, активном диссеминированном процессе (милиарном туберкулёзе). Общие симптомы специфической интоксикации в виде симптомов нейровегетативной дистонии и нейроэндокринных дисфункций отмечают в различной степени выраженности при всех формах первичного туберкулёза. Это выражается в нарушении терморегуляции (малый субфебрилитет длительностью от нескольких недель до 3-4 мес), раздражительности (плаксивость, обидчивость) без видимой причины, быстрой утомляемости, снижении внимания, памяти и как следствие снижении успеваемости в школе. У девочек возможны нарушения менструального цикла.

Температурная реакция у детей и подростков при различных формах туберкулёзной инфекции отличается выраженной изменчивостью в силу возрастных особенностей нейроэндокринной и центральной нервной систем. У детей с туберкулёзом внутригрудных лимфатических узлов первичным туберкулёзным комплексом неосложнённого течения и туберкулёзной интоксикацией является температура тела, в основном субфебрильная, с подъёмами в вечерние часы и после физической нагрузки. У детей с активными формами первичного туберкулёза субфебрилитет может возникать только 2-3 раза в неделю в вечернее время. Гектический характер температурной кривой характерен для казеозных процессов, при нагноении экссудата. Постоянная фебрильная температура тела возникает при туберкулёзном менингите, экссудативном плеврите, милиарном туберкулёзе. Следует отметить, что высокую температуру тела при туберкулёзе, как правило, дети переносят хорошо, в отличие от лихорадки и интоксикационного синдрома нетуберкулёзного генеза. Это служит важным дифференциально-диагностическим признаком.

Кашель с отделением мокроты возникает лишь при прогрессирующих, запущенных формах активного туберкулёзного процесса, сначала он появляется преимущественно по утрам, далее по мере развития эндо- и перибронхита становится малопродуктивным, навязчивым. Дети раннего возраста мокроту обычно проглатывают. При значительном увеличении бронхопульмональных и бифуркационных лимфатических узлов у маленьких детей (туморозная форма) возникают так называемые симптомы сдавления: звонкий битональный кашель, навязчивый коклюшеподобный кашель с металлическим оттенком, экспираторный стридор (резкий шумный выдох при неизменённом вдохе).

В задачу педиатра общей лечебной сети при обращении к ним с определёнными жалобами детей из групп риска по развитию туберкулёза входит проведение дифференциальной диагностики специфической туберкулёзной интоксикации с интоксикационным синдромом при часто встречающихся в детском и подростковом возрасте следующих заболеваниях:

- хронический тонзиллит, синусит; о ревматизм;

- гепатохолецистопатии;

- заболевания мочеполовой системы;

- гипертиреоз;

- глистные инвазии.

Для исключения каждой из вышеперечисленных патологий при необходимости проводят консультации соответствующих узких специалистов, учитывают данные лабораторных и инструментальных методов исследования.

Физикальное обследование следует начинать с определения физического развития ребёнка, телосложения. При туберкулёзе могут изменяться специфические антропометрические индексы (Эрисмана, Чулицкой и др.), отмечают истончение длинных трубчатых костей, уменьшение мышечного и подкожного жирового слоев. При осмотре можно выявить отставание поражённой стороны при участии в акте дыхания, мраморность и бледность кожных покровов и слизистых оболочек, периорбитальный цианоз и цианоз носогубного треугольника, выраженность подкожной венозной сети, параспецифические изменения в виде кератоконъюнктивитов, фликтен, умеренной гиперемии слизистых оболочек зева и носа, обострений ринофарингитов. Часто при активной туберкулёзной инфекции на коже в симметричных областях голеней, на бёдрах, реже на других участках появляется узловатая эритема — багрово-красные умеренно болезненные пятна (инфильтраты).

При наличии кашля следует обратить внимание на его характер — для туберкулёза характерно сухое покашливание с выделением небольшого количества мокроты, при туберкулёзе внутригрудных лимфатических узлов может быть битональный кашель, реже — коклюшеподобный, а при деструктивных формах туберкулёза возникает кровохарканье.

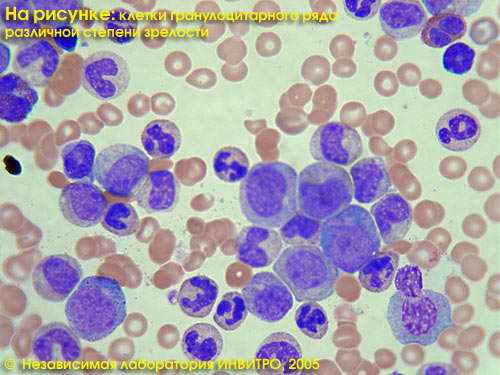

Изменения в гемограмме варьируют в зависимости от степени активности и выраженности туберкулёзного процесса. При туберкулёзной интоксикации характерных изменений, как правило, не обнаруживают (отмечается умеренный лимфо-и моноцитоз, умеренное увеличение СОЭ, гипоальбуминемию). При активном туберкулёзе обнаруживают лейкоцитоз различной степени выраженности. Для подострых нераспространённых форм характерно нормальное или слегка повышенное количество лейкоцитов (6-10х109/л), при острых тяжёлых формах — до 15х109/л. Наряду с определением общего количества лейкоцитов следует оценивать лейкоцитарную формулу. При активном туберкулёзе у взрослых и детей старше 7 лет происходит увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов (сдвиг лейкоцитарной формулы влево), при обширных деструктивных процессах количество палочкоядерных нейтрофилов доходит до 20%, иногда с появлением юных форм (промиелоцитов и метамиелоцитов). Возможно выявление патологической зернистости нейтрофилов, особенно при затяжном течении туберкулёзного процесса (до 90% нейтрофилов), после стихания активности туберкулёзного процесса этот признак сохраняется дольше других сдвигов. Благоприятно протекающие, нераспространённые формы туберкулёза характеризуются небольшой эозинофилией; гипо- и анэозинофилию отмечают при тяжёлом течении туберкулёзного процесса. Для раннего периода первичной туберкулёзной инфекции характерен лимфоцитоз, при прогрессировании процесса возникает лимфопения (10% и ниже). Количество моноцитов у больных туберкулёзом нормальное или незначительно повышенное. Стойкий моноцитоз возникает при свежей гематогенной диссеминации. Снижение количества моноцитов происходит у детей при тяжёлом течении первичного туберкулёза, казеозной пневмонии.

Туберкулинодиагностика служит основным методом в выявлении инфицирования и заболевания туберкулёзом, её подразделяют на массовую и индивидуальную (описание методики туберкулинодиагностики отражено в отдельном разделе руководства).

- Массовую туберкулинодиагностику проводят с помощью пробы Манту с 2 ТЕ очищенного белкового деривата Линниковой (ППД-Л). Её осуществляют учреждения общей лечебной сети. Массовая туберкулинодиагностика предназначена для достижения следующих целей:

- выявление группы риска по заболеванию туберкулёзом (первичное инфицирование МБТ, нарастание чувствительности к туберкулину и гиперергическая чувствительность к туберкулину);

- отбор контингента для иммунизации вакциной БЦЖ;

- определение уровня инфицированности МБТ детского населения.

- Индивидуальную (клиническую) туберкулинодиагностику можно проводить только по назначению фтизиатра в детских соматических стационарах. противотуберкулёзных диспансерах, консультативно-диагностических центрах, туберкулёзных стационарах и санаториях. Такая диагностика преследует следующие цели:

- уточнение степени активности туберкулёзной инфекции и целесообразности назначения химиопрофилактики;

- определение активности туберкулёзного процесса;

- определение локализации туберкулёзного процесса;

- оценка эффективности проведённого противотуберкулёзного лечения.

Показаниями для клинической туберкулинодиагностики считают наличие хронических заболеваний различных органов и систем с торпидным, волнообразным течением при неэффективности традиционных методов лечения и наличии дополнительных факторов риска по инфицированию МБТ и заболеванию туберкулёзом (контакт с больным туберкулёзом, отсутствие вакцинации против туберкулёза, социальные факторы риска и т.д.).

Для индивидуальной диагностики используют пробу Манту с 2 ТЕ очищенного туберкулина в стандартном разведении, накожную градуированную пробу, внутри-кожные пробы Манту с различными разведениями сухого очищенного туберкулина, определение внутрикожного туберкулинового титра. Техника проведения этих методик диагностики отражена в инструкции по применению аллергена туберкулёзного очищенного сухого.

Микробиологические методы диагностики туберкулёза. Обнаружение МБТ при исследовании патологического материала — «золотой стандарт» в диагностике туберкулёза. У детей, больных туберкулёзом, верифицировать диагноз на бактериологическом уровне удаётся только в 5-10% случаев, у подростков — в 50%. В связи с этим для микробиологического исследования используют любой патологический материал: мокроту, промывные воды желудка, бронхов, мочу, экссудат, биоптаты (пунктаты), спинно-мозговую жидкость.

Гистологические и цитологические методы исследования используют в отношении больных с клинико-рентгенологическим синдромом, характерным для туберкулёза, при отсутствии бактериологического подтверждения диагноза. Для исследования можно использовать любые биоптаты: лимфатических узлов, кожи, мягких тканей, лёгких, плевры, слизистой оболочки бронхов, а также пунктаты лимфатических узлов, спинно-мозговую жидкость, плевральный или перикар-диальный экссудат при вовлечении в патологический процесс соответствующих органов и тканей. Эти исследования можно выполнять как в стационарах общей лечебной сети, так и в специализированных туберкулёзных учреждениях.

При внелёгочных формах заболевания микобактерии могут поражать практически любой орган, поэтому для исследования пригоден самый разнообразный материал, в том числе различные тканевые жидкости (спинно-мозговая, плевральная, перикардиальная, синовиальная, асцитическая, кровь, гной), пунктаты костного мозга, резецированные ткани того или иного органа, полученные при биопсиях или оперативных вмешательствах, гнойно-некротические массы, грануляции, соскобы синовиальных оболочек, лимфатические узлы или пунктаты их содержимого.

К лучевым методам исследования, применяемым для диагностики туберкулёза в условиях противотуберкулёзного учреждения, относят следующие:

- флюорография (в том числе цифровая);

- рентгеноскопия и рентгенография (с использованием как традиционной плёночной методики, так и цифровых методов регистрации изображения);

- томография (в том числе компьютерная);

- УЗИ.

- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.

- Мустафин Р. И., Буховец А. В., Протасова А. А., Шайхрамова Р. Н., Ситенков А. Ю., Семина И. И. Сравнительное исследование поликомплексных систем для гастроретентивной доставки метформина. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2015; 1(10): 48–50.

- А.В. Ланцова, Е.В. Санарова, Н.А. Оборотова и др. Разработка технологии получения инъекционной лекарственной формы на основе отечественной субстанции производной индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. Т. 13. № 3. С. 25-32.

- https://sudact.ru/law/klinicheskie-rekomendatsii-tuberkulez-u-detei-utv-minzdravom/klinicheskie-rekomendatsii/2/2.3/.

- https://ilive.com.ua/health/simptomy-tuberkuleza-u-detey_86417i15937.html.

- ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография // Государственная фармакопея, XIII изд.

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 3. С. 41-47.

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. № 1. С. 129.